«Модернизационные процессы в Центральной Азии (XVIII – начало XXI вв.): проблемы и перспективы изучения»

(24–25 октября 2025 г.)

Заседание 1. Общие проблемы модернизации в сравнительно-исторической перспективе и региональном применении (24 октября 2025 г., 11-30 – 15-30 НСК)

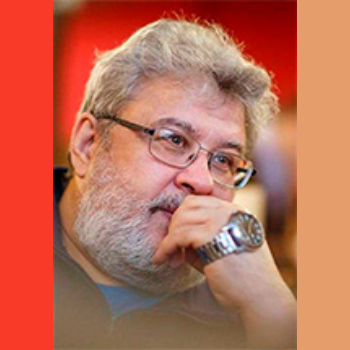

Побережников Игорь Васильевич

д.и.н. чл.-кор. РАН, Институт истории и археологии УрО РАН (Екатеринбург, Россия)

Трансформации правовых систем в Казахской степи и в Средней Азии в контексте фронтирной модернизации Российской империи (в современной историографии)

Доклад посвящен историографическому изучению применения концепции фронтирной модернизации в современной отечественной литературе. Выявлена определенная экспансия и диверсификация концепции фронтирной модернизации, сформулированной И.В. Побережниковым в 2010 г., на протяжении последующего периода. Показаны результаты ее применения при изучении истории окраинных регионов Российской империи XVIII — начала XX в. Основное внимание уделено исследованию в современных трудах трансформаций судебно-правовых систем в сообществах Казахской степи и Средней Азии под воздействием политики фронтирной модернизации.

Побережников Игорь Васильевич – доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, директор Института истории и археологии УрО РАН, специалист по России XVIII–XX вв., методологии истории. Автор исследований по различным аспектам теории модернизации, ее применению к истории России и других стран, в том числе в региональных исследованиях. Разработал теорию фронтирной модернизации, обосновал целесообразность использования акторного анализа для изучения модернизационных процессов.

Мартынова Виктория Владимировна

PhD (Philosophy), научный сотрудник (Research fellow), Ариэльский университет (Ариэль, Израиль)

Израильский опыт возрождения и сохранения национальных традиций на фоне модернизации и его влияние на государства Центральной Азии

В своем докладе я собираюсь ответить на вопрос, всегда ли модернизации сопутствует ломка традиций. Израильский опыт доказывает обратное.

1. Успешное прохождение процессов модернизации, строительство высокотехнологического общества – государства старт-ап или start-up nation, не только не привело к уничтожению древних традиций, а наоборот, способствовало их усилению.

2. Модель израильского национализма – «новое здание из старых кирпичей». Осознание роли прошлого в коллективном сознании народа.

3. Диалектическое взаимодействие институтов власти – современные государственные механизмы и религиозные институты, формы сохранения традиции в современном Израиле, несмотря на существующие противоречия - на фоне экономической стабильности.

4. Начало девяностых годов XX века: лидеры государств Центральной Азии, только что обретших независимость – обращаются к Государству Израиль – за современными технологиями и за… технологиями национального строительства.

5. Практические примеры израильского опыта, применяемые в странах Центральной Азии: от моделей строительства национализма – этническая репатриация, возрождение исторической памяти, национального языка и традиций – до экономического сотрудничества. Сохраняя достижения индустриализации, наследие советского времени, страны Центральной Азии занимаются укреплением национальных традиций и культуры языка, сохраняя толерантность в обществе, возрождая религиозные институты, противостоят радикальному исламу.

6. Отношения с Израилем – как один из показателей успешности страны (на примере Казахстана).

Мартынова Виктория Владимировна – PhD Philosophy, научный сотрудник (Research fellow) Ариэльского университета. Область научных интересов – изучение современного национализма. Принимала участие в научных дискуссиях в Национальном университете Узбекистана, Институте исследования Азии при Национальном университете Казахстана имени аль-Фараби.

Ковальская Светлана Ивановна

д.и.н., профессор кафедры истории Казахстана, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева; в.н.с. Института истории СО РАН (Астана, Казахстан)

Зарубежная историография о выборе между традицией и инновацией в процессе модернизации традиционного казахского общества

Среди достаточно большого разнообразия мнений в зарубежной историографии по поводу того, чем вызвана и к чему в конечном итоге привела модернизация советских национальных республик, в данном докладе нам бы хотелось выделить причину «подтягивания» заинтересованных народов до уровня «современных индустриальных обществ».

Естественно, что в процессе модернизации трансформировался весь традиционный уклад жизни казахского общества, от семейно-бытового уровня до его общественного и социально-культурного функционирования.

Мы остановимся на характеристике таких каналов модернизации, как музыка, живопись и литература. На их примере мы постараемся разобраться в такой достаточно сложной проблеме как выбор между традицией и инновацией в процессе модернизации. Что влияло на данный выбор, каким образом инновации проникали в культурную жизнь общества, почему одни формы приживались, а исчезновение других чуть ли не совпадало с их первым появлением?

Ковальская Светлана Ивановна – доктор исторических наук, профессор кафедры истории Казахстана Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (Астана, Казахстан); ведущий научный сотрудник Института истории СО РАН. Автор 100 научных трудов, в том числе: в изданиях, рекомендуемых уполномоченным органом – 25, в научных журналах, входящих в базы Web of Science Core Collection, Scopus, имеющих процентиль по Cite Score не менее 35 – 3, всего 7. Индекс Хирша 2 (в базах Scopus, Web of Science - 1), 4 коллективных монографии.

Сеитов Руслан Маратович

м.н.с., Институт истории СО РАН (Новосибирск, Россия)

Изучение истории стран Центральной Азии в американских и британских научных центрах

В докладе представлен анализ тем докладов, статей, лекций и других материалов по истории, культуре и политике стран Центральной Азии, подготовленных научными центрами США и Великобритании. Такие центры действуют при многих крупных университетах, и их исследовательские интересы нередко охватывают также Россию, Восточную Европу и Кавказ. В большинстве рассмотренных работ историческая проблематика связана с изучением идентичности, языка, гендера, колониализма и деколонизации, механизмов управления, а также с анализом влияния трагических событий на формирование представлений и политических практик местного населения. В целом в исследовании Центральной Азии в американских и британских научных центрах прослеживается политический и идеологический уклон, при этом внимание сосредоточено преимущественно на ограниченном круге исторических сюжетов и тем.

Сеитов Руслан Маратович – младший научный сотрудник Института истории СО РАН. Сфера научных интересов – история и политика Японии, история и политика Центральной Азии, история Казахстана, религия и политика.

Дятленко Павел Иванович

к.и.н., заведующий кафедрой истории, Кыргызско-Российский Славянский университет (Бишкек, Кыргызстан)

Особенности модернизации на территории Кыргызстана в XIX – XX вв.

За постсоветский период в исторической науке Кыргызстана почти не было крупных исследований, посвященных процессам модернизации на территории республики в течение XIX – XX веков. Хотя в советскую эпоху подобные исследования были.

Тема модернизации является крайне важной для исторической науки республики, так как современный Кыргызстан и его общество являются прямым результатом реализации двух этапов модернизации – царского (или туркестанского) и советского. Первый этап носил капиталистический характер, второй этап – социалистический.

Оба этапа модернизации тесно связаны с деятельностью российского государства (сначала Российской империей, а потом Советским Союзом) и его институтов.

Модернизационные процессы начались у кыргызских племен Тянь-Шаня после присоединения к Российской империи, которое произошло в 1855–1876 годах.

До этого момента кыргызы в течение нескольких веков находились в состоянии феодальных и родовых отношений и жили родоплеменными группами под властью крупных феодалов. Частично родовые отношения у кыргызов сохранились до наших дней.

Дятленко Павел Иванович – кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории Кыргызско-Российского Славянского университета.

Ермекбай Жарас Акишевич

д.и.н., профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин, Казахстанский филиала МГУ имени М.В. Ломоносова (Астана, Казахстан)

Советский Казахстан: феномен социалистической модернизации

В докладе рассматривается процесс социалистических преобразований, происшедших в Казахстане, находившейся в составе Советского Союза вначале как автономная, затем союзная республика. За годы советской власти в Казахстане произошел огромный скачок в области экономики, культуры и социальных отношений. От полукочевого животноводства казахское население перешло к седентаризации образа жизни. Казахи, в основном занимавшееся полукочевым скотоводством пережило переход к оседлости в сельской местности в колхозах и совхозах. Часть казахов работала на промышленных предприятиях в городах, шахтах и рудниках добывающей отрасли. Не менее глубоких изменений произошло и в жизни казахстанского русскоязычного европейского населения. В целом за советский период в Казахской Социалистической Советской Республике богатой минеральными ресурсами была создана полноценная добывающая промышленность, с 40-х годов ХХ столетия появилась очаги металлургической отрасли, предприятия машиностроения, легкой и обрабатывающей промышленности.

Ермекбай Жарас Акишевич – доктор исторических наук, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин, Казахстанский филиала МГУ имени М.В. Ломоносова. Сфера научных интересов – история Казахстана XIX–XX веков. Автор ряда публикаций, посвящённых вопросам этнических и межнациональных отношений, а также персонификации выдающихся деятелей науки и культуры.

Заседание 2. Роль государства в модернизации экономики и общества (24 октября 2025 г., 15-30 – 19-00 НСК)

Быков Андрей Юрьевич

д.и.н., руководитель Лаборатории исследований современных Центральной Азии и Кавказа (ЛИСИЦА), Институт востоковедения РАН (Москва, Россия)

Административные реформы в казахской степи в XIX в.: поиск социальной базы

XIX в. можно считать столетием реформ, когда одновременно существовало несколько систем и подсистем управления. Объединяло эти варианты два базовых фактора: основу населения составляли казахи-кочевники и все реформы являлись территориальными. В первой четверти XIX в. появились системы, созданные во Внутренней орде, Оренбургском и Западно-Сибирском ведомствах. В разных вариантах систем и подсистем в качестве основной социальной опоры властей выступали султаны и бии по званию и по должности, а также ряд других категорий. Административные системы подразумевали различные варианты налоговых систем, судопроизводства, замещения должностей и др. Они отражались и на внешнеполитическом восприятии регионов. Происходил поиск наиболее адекватных вариантов инкорпорации кочевого населения в систему Российской империи. Наиболее удачные варианты решений были синтезированы во Временном положении 1868 г., с которого начался новый этап унификации системы управления казахами, не завершившийся в досоветский период. Правительство и местные органы управления смогли создать систему, включившую практически все слои и категории казахского общества в имперскую управленческую структуру. Традиционные институты, сохранив семантическую преемственность, утратили качества интегральности, вместе с тем трансформация социальной структуры привела не к прямой модернизации, а к варианту квазитрадиционализма, модернистскими анклавами которого стали категории перешедших к оседлости, новое чиновничество и новое байство, а также представители т.н. элитарного национализма.

Быков Андрей Юрьевич – доктор исторических наук, руководитель Лаборатории исследований современных Центральной Азии и Кавказа (ЛИСИЦА) Института востоковедения РАН. Автор около 100 научных работ, опубликованных в России и за рубежом, в том числе 5 индивидуальных монографий.

Турсунметов Азизбек Анварович

к.и.н., с.н.с., Национальный центр археологии АН Узбекистана; старший преподаватель Tashkent Perfect University (Ташкент, Узбекистан)

Модернизация как местная потребность и имперское освоение края. Экономико-производственные преобразования в Туркестанском генерал-губернаторстве

В докладе анализируется соотношение процессов модернизации и имперского освоения на территории Туркестанского генерал-губернаторства во второй половине XIX – начале XX вв. На основе анализа архивных и опубликованных источников исследуются экономико-производственные преобразования, осуществлявшиеся в условиях имперской власти. Особое внимание уделено противоречивому характеру модернизации, сочетавшей в себе элементы локальной инициативы и внешнего имперского контроля. Показано, что развитие местных производств выступало одновременно и как инструмент интеграции региона в общеимперское пространство, и как отражение внутренних потребностей местного общества. Через призму взаимодействия центра и периферии выявляется сложная динамика формирования модернизационных практик, в которых местное знание и опыт становились частью имперской стратегии освоения, но при этом сохраняли потенциал самостоятельного развития.

Турсунметов Азизбек Анварович – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Национального центра археологии АН Узбекистана, старший преподаватель Tashkent Perfect University.

Сфера научных интересов – историография и история Узбекистана XIX – начала XXI вв., экономическая история Туркестана. Автор более 20 научных статей и соавтор пяти коллективных монографий.

Махмудов Ойбек Анварович

к.и.н., с.н.с., Институт истории СО РАН; доцент, Чирчикский государственный педагогический университет (Чирчик, Узбекистан)

Русская школа на «Крыше Мира»: история создания и значение в советизации Памира

Создание первой русско-туземной школы на Памире в 1909 г. стало одним из ключевых этапов в процессе культурного и политического освоения горных районов Центральной Азии. Возникшая по инициативе офицеров Памирского отряда, школа в Хороге воплотила идею «просвещения через имперскую миссию». Она сочетала преподавание русской грамоты и арифметики с элементами местной культуры, формируя у учащихся навыки, востребованные в колониальной администрации. Выпускники этой школы явились одними из лидеров в утверждении советской власти в регионе, а один из них – Шотемор Шириншо, – явился создателем Таджикской АССР и первым ее главой. После установления советской власти этот опыт стал основой новой образовательной политики, направленной на советизацию Памира. Таким образом, русско-туземная в Хороге школа выступила не только инструментом модернизации и интеграции, но и кузницей будущих советских кадров на Памире и Таджикистане.

Махмудов Ойбек Анварович – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории СО РАН, доцент Чирчикского государственного педагогического университета. В 2011 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исмаилизм в Центральной Азии: сущность, особенности развития и формы существования (середина XIX – начало XX века)». Автор статей, опубликованных в научных журналах и сборниках статей в Узбекистане, России, Великобритании и Японии, в том числе 6 индексируемых в Scopus и Web of Science, участник научных конференций и семинаров, проводимых в Узбекистане, Франции, Латвии, России, Кыргызстане и Казахстане. Соавтор 5 монографий.

Аблажей Наталья Николаевна

д.и.н., в.н.с., Институт истории СО РАН (Новосибирск, Россия)

Жанбосинова Альбина Советовна

д.и.н., профессор, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (Астана, Казахстан)

Казахско-синьцзянский участок советско-китайской границы: пограничный режим и приграничные практики населения во второй половине 1920-х – первой половине 1930-х гг.

Доклад посвящен анализу политики в области охраны государственной границы и пограничной зоны в период становления и ужесточения советского пограничного режима на казахско-синьцзянском участке советско-китайской границы. Цель исследования – показать, как изменения в пограничной политике второй половины 1920-х – первой половины 1930-х гг. (переход от контактной к барьерной функции границы) влияли на миграционные процессы и экономические практики населения приграничья. Исследование основано на анализе ведомственных нормативных актов, следственных дел нарушителей пограничного режима. Анализируется становление пограничного режима на границах РСФСР в Центральной Азии, в том числе на казахско-синьцзянском участке. Дана краткая история формирования пограничной службы Казахской АССР, отражена специфика приграничья, борьба с бандитизмом и контрабандой. Показано законодательное и практическое ужесточение пограничного режима и на этом участке границы: создание запретных полос, ограничение доступа и хозяйственной деятельности, паспортизация населения и административные высылки. Обеспечение жесткого пограничного режима в пограничной зоне осложнялось значительной протяженностью и прозрачностью границы. Исследование вносит вклад в изучение истории советских границ не только как военно-политических рубежей, но и как социально-экономических и миграционных феноменов, а также важнейших элементов становления современных государств.

Аблажей Наталья Николаевна – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории СО РАН, специалист в области советской истории. Основные направления научных исследований: советская миграционная политика, история эмиграции и репатриации в СССР; принудительные и вынужденные миграции.

Жанбосинова Альбина Советовна – доктор исторических наук, профессор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. Сфера научных интересов – новейшая история Казахстана, история советского времени, религия, репрессии, культурная память, историческая антропология, история повседневности, устная история.

Алланиязов Турганбек Кайпназарович

к.и.н., доцент ВАКа Республики Казахстан, профессор, Жезказганский университет им. О.А. Байконурова (Жезказган, Казахстан)

Роль лагерей ГУЛАГа в трансформации политического ландшафта Жезказгана

В докладе будут рассмотрены модернизационные процессы в Казахстане в контексте трансформации Джезказганского региона из аграрного в индустриальный. Подробнее предполагается остановиться на роли лагерей ГУЛАГа в строительстве Большого Джезказгана и трансформации политического ландшафта Джезказганского региона. Будут выявлены этапы создания Большого Джезказгана, определен характер и содержание процесса трансформации политического ландшафта Джезказгана, его количественные и качественные характеристики, показаны специфические особенности политического ландшафта Джезказганского региона советской эпохи.

Алланиязов Турганбек Кайпназарович – кандидат исторических наук, доцент ВАКа Республика Казахстан, профессор Жезказганского университета им. О.А. Байконурова. Специалист по проблемам социально-политической истории Средней Азии и Казахстана. Автор и соавтор 28 научных монографий.

Черепанов Константин Владимирович

к.и.н., доцент, заведующий отделом Истории Казахстана ХХ века, Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова (Алматы, Казахстан)

«Кунаевский» этап модернизации социалистического Казахстана

Современный Казахстан без преувеличения можно назвать продуктом активной преобразовательской деятельности трех людей, трех политиков, государственных деятелей, являвшихся руководителями республики на протяжении длительного периода времени. Время руководства республикой со стороны каждого из них знаменует отдельные стадии модернизационного процесса, переживавшегося Казахстаном. Эти стадии жестко не противостояли друг другу, проистекали одна из другой, напрямую завися от серьезных политических процессов и изменений, происходивших в СССР, но и содержавших в себе такие черты и особенности, которые являлись отражением личных качеств и мировоззрений каждого из руководителей республики. Это, конечно, в порядке очередности и фундаментальности происходивших модернизационных перемен – секретарь ЦК КП (б) (ЦК КП) Казахстана Ж. Ш. Шаяхметов, член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК компартии Казахстана Динмухамед Ахмедович Кунаев и его ближайший соратник младшего поколения Н. А. Назарбаев, добившийся в советской партийно-государственной иерархии высших постов и едва не ставший союзным премьером.

Черепанов Константин Владимирович – кандидат исторических наук. Окончил Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (1992), где более 30 лет преподавал на кафедре всеобщей истории. В 2005 г. защитил диссертацию на тему «Советско-японские противоречия на Дальнем Востоке в 1920–1930-е гг.». С 2022 г. работает в Институте истории и этнологии, участвуя в проектах, посвящённых социокультурному развитию городов Казахстана XX–XXI вв. Научные интересы охватывают историю Китая, Японии, Монголии и Казахстана новейшего времени, а также международные отношения межвоенного периода.

Муминов Искандар Талибович

руководитель проектов ННО, Международный Общественный Фонд Имени Шарафа Рашидова; независимый исследователь, Национальный Центр Археологии Академии Наук Узбекистана (Ташкент, Узбекистан)

Миссия модернизации: дипломатия Шарафа Рашидова и экспорт советской агроэкономической и культурной модели в страны Африки

Дипломатическая деятельность Шарафа Рашидова (1957–1983 гг.) стала важной частью политики «восточной витрины» СССР. Возглавляя экономические и идеологические миссии в девяти странах Африки, он представлял Узбекистан как модель успешной социалистической модернизации. Республика, обладавшая мощной промышленной и научной базой: машиностроением, ирригационными институтами, аграрными НИИ, стала центром экспорта технологий и подготовки кадров для стран Африки. Благодаря культурной и религиозной близости, а также личным качествам Ш. Рашидова, как интеллигентности, знанию языков, поэтическому мышлению, дипломатия приобрела черты культурного диалога. В докладе будет обращено внимание на то, как через научно-техническое сотрудничество и гуманитарные связи реализовывалась модернизационная миссия СССР в странах Африки, где Узбекистан выступал посредником между Востоком и советской моделью прогресса.

Муминов Искандар Талибович – руководитель проектов ННО, Международный Общественный Фонд Имени Шарафа Рашидова; независимый исследователь, Национальный Центр Археологии Академии Наук Узбекистана, автор более 10 статей и сборника источников «Зарубежные визиты Шарафа Рашидова. 1955–1983 годы».

Сфера научных интересов: изучение дипломатической деятельности Шарафа Рашидова, его визитов в Зарубежные страны, историография визитов, поиск источников и их верификация.

Заседание 3. Инфраструктурные драйверы модернизации (25 октября 2025 г., 11-30 – 16-00 НСК)

Каженова Гульнар Тулегеновна

к.и.н., доцент кафедры археологии и этнологии, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (Астана, Казахстан)

Первые механизмы советизации в казахской степи: принуждение и формы ответа кочевого общества (1920–1921 гг.)

В 1920–1921 гг. советизация Казахстана проходила путем организации революционных комитетов (ревкомов) – чрезвычайных органов с диктаторскими полномочиями. Их деятельность носила характер внешней имплантации и сопровождалась жёсткой политикой продразвёрстки, не учитывавшей специфику кочевого хозяйства. Это вело к разрушению традиционной экономики, обнищанию аульного населения и стало одной из причин голода 1921–1922 гг. Формальные уступки – признание адата и создание этнических секций – не меняли сути: реальная власть оставалась в руках Центра. Реакция казахского общества варьировалась от открытых протестов до скрытых форм неповиновения и вынужденного сотрудничества. Опыт 1920–1921 гг. заложил долговременную модель отношений «центр - периферия», основанную на принуждении и поверхностном учете местных особенностей, что предопределило дальнейшую политику советской власти в регионе.

Каженова Гульнар Тулегеновна – кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии и этнологии Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. Сфера научных интересов: социально-экономическая история Казахстана XIX – начала XX вв., история модернизационных процессов в степном регионе, межэтнические контакты (казахи и сибирские казаки). Руководитель грантового научного проекта «Кочевое население степного края в годы Гражданской войны (1918–1921 гг.): стратегии выживания» (2025–2027 гг.).

Гусейнова Ляман

соискатель степени PhD, Институт истории и этнологии имени А.А. Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана (Баку, Азербайджан)

Женский вопрос в советской идеологии: идеалы и реальность (1920-е гг.)

В докладе рассматривается формирование женского вопроса в Советском Азербайджане 1920-х годов как элемента социалистической модернизации и зоны конфликта между идеологией и традицией. Провозглашённое равноправие и эмансипация женщин в официальной риторике сочетались с сохранением патриархальных норм в повседневной жизни. Исследование демонстрирует, что советская политика по женскому вопросу имела скорее идеологический, чем социально-практический характер, а реальные изменения были ограничены рамками культурных традиций и модернизационного давления.

Гусейнова Ляман – диссертант Института истории и этнологии им. А.А. Бакиханова НАН Азербайджана. Область научных интересов: социально-культурные трансформации в Азербайджане XX века, гендерный аспект советской идеологии, модернизация и вопросы идентичности в постколониальных обществах.

Пуговкина Оксана Геннадьевна

д.и.н., в.н.с., Национальный центр археологии АН Узбекистана; с.н.с., Институт истории СО РАН (Ташкент, Узбекистан)

Туркестанский отдел ИРГО и вызовы Первой мировой войны: научные исследования и политический заказ (1914–1918 гг.)

Первая мировая война явилась глобальным политическим событием мировой истории, оказывавшим влияние на многие регионы мира, в том числе на Туркестанский край, окраину Российской империи. Историография ХХ – начала XXI вв. по истории Первой мировой войны и Туркестана крайне скупа и тематически ограничена в то время, как отложился значительный массив разноплановых и обширных по тематике источников. Первая мировая война явилась катализатором и стимулировала развитие российской науки, способствуя новым открытиям в Российской империи. В этой связи целесообразно ставить вопросы о влиянии войны на развитии научных исследований в далеком от фронта Туркестане. Как изменился вектор исследований? Какие и научные экспедиции становятся приоритетными? Как изменилась деятельность ТО ИРГО и в чем заключалась деятельность его членов? Как имперская власть влияла на направление научных исследований в Туркестане, какие властные рычаги использовались и к чему они привели впоследствии?

Пуговкина Оксана Геннадьевна – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Национального центра археологии АН Узбекистана, старший научный сотрудник Института истории СО РАН. В сфере научных интересов автора вопросы, связанные с историей русского туркестановедения, русские туркестановеды, а также с ранней советской историей и историографией Узбекистана, в частности, история «бывших» Туркестана, лишение избирательного права и административная высылка, судьбы «бывших».

Аблажей Наталья Николаевна

д.и.н., в.н.с., Институт истории СО РАН (Новосибирск, Россия)

Советский опыт гидростроительства на р. Иртыш

Доклад посвящен реконструкции основных этапов и тенденций строительства гидротехнических сооружений на Иртыше на протяжении советского периода. Анализ осуществлен в приложении к экономическим стратегиям СССР в преломлении к Прииртышью. Отражено изменение представлений об основных задачах и функциях Иртышского гидрокаскада, происходившее по мере эволюции советской экономической политики в различные периоды XX в. Показана преемственность подходов к проектированию и строительству ГЭС, дана характеристика и представлены схемы трех основных гидроузлов – Усть-Каменогорской, Бухтарминской и Шульбинской ГЭС, а также гидрокаскада в целом, в том числе на верхнем и среднем Иртыше, предусматривающий сооружение до 13 ступеней. Делается вывод о преемственности и востребованности, разработанной в 1930-1950-е гг. концепции Иртышских ГЭС, что подтверждается современными планами сооружения Булакской (Семипалатинской) ГЭС в Республике Казахстан, а также строительством гидросооружений в районе Омска в России. Затрагивается проблема комплексного использования водных ресурсов Иртыша в плане развития экономики и энергетики, сельского хозяйства и ирригации, судоходства, потребления водных ресурсов. Доказывается, что при проектировании и строительстве Иртышского каскада не был учтен фактор трансграничности Иртыша, затрагивающий интересы России, Китая и Казахстана. Регулирование водостока Иртыша привело к возникновению комплекса сложных политических, экономических и технико-технологических проблем, обострившихся в постсоветский период и требующих системных усилий по их разрешению.

Аблажей Наталья Николаевна – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории СО РАН, специалист в области советской истории. Основные направления научных исследований: советская миграционная политика, история эмиграции и репатриации в СССР; принудительные и вынужденные миграции.

Кенжаева Наргиза Соатмуминовна

PhD, доцент, директор Музея памяти жертв репрессий при Чирчикском государственном педагогическом университете (Чирчик, Узбекистан)

Значение Таджикских комплексных и Таджикско-Памирских экспедиций для изучения перспектив развития промышленности Таджикистана (30-е гг. ХХ в.)

В статье рассматривается вклад Таджикских комплексных и Таджикско-Памирских экспедиций Академии наук СССР 1930-х годов в научное обоснование индустриализации Таджикской ССР. На основе архивных материалов, документов Госплана, Совнаркома и публикаций участников экспедиций, анализируются процесс выявления и изучения природно- ресурсного потенциала республики, имевшего решающее значение для становления её промышленной базы. Показано, что до начала первой пятилетки геологическая изученность территории Таджикистана была крайне низкой, что препятствовало развитию тяжелой промышленности. Организация в 1932–1937 гг. серии комплексных научных экспедиций позволила впервые провести систематические геолого-географические исследования, определить районы концентрации полезных ископаемых и заложить основы промышленного районирования республики. Особое внимание уделено деятельности Таджикско-Памирских экспедиций 1933–1935 гг., выявивших месторождения олова, полиметаллов, редких элементов и угля. На основе их работ были обоснованы перспективы освоения Карамазарского рудного района, создана программа гидроэнергетического кадастра и выдвинута концепция рационального использования водных ресурсов. Подробно рассматривается роль Академии наук СССР в координации исследований, сотрудничество учёных с Наркомтяжпромом, а также влияние экспедиций на развитие горнорудной, энергетической и строительной отраслей. Сделан вывод, что экспедиции 1930-х годов не только способствовали промышленному развитию Таджикистана, но и заложили основу для формирования научных направлений в области геологии, геохимии и энергетики региона. Их деятельность стала одним из важнейших этапов в истории освоения производительных сил Средней Азии.

Кенжаева Наргиза Соатмуминовна – PhD, директор Музея памяти жертв репрессий Ташкентской области при Чирчикском государственном педагогическом университете. Окончила магистратуру исторического факультета Национального университета Узбекистана (2009). Работала в системе охраны памятников Министерства культуры РУз, Чирчикском краеведческом музее и Узбекском государственном университете физической культуры. В 2022 г. защитила диссертацию на тему «Организация экспедиций на Памир в 1920–1930-е гг. (этапы развития, достижения и проблемы)». Автор около 20 научных публикаций (в том числе индексированных в Scopus) и одной монографии. Сфера научных интересов — история изучения Памира в имперский и советский периоды, восстание 1916 г., советская политика в Центральной Азии.

Сактаганова Зауреш Галимжановна

д.и.н., профессор-исследователь, Карагандинский национальный исследовательский университет им. Е.А. Букетова; г.н.с. Институт Истории СО РАН (Караганда, Казахстан)

Опытное хозяйство И. Худенко в 1960-е гг. в Казахской ССР: провальный эксперимент или несвоевременные новшества?

Реорганизации в управлении аграрными предприятиями подтолкнули ряд инициативных и предприимчивых руководителей к попытке изменения системы хозяйствования. В 1967 г. в поселке Акчи Каскеленского района Алма-Атинской области было создано опытное хозяйство. Эксперимент был начат по инициативе И.Н. Худенко – бухгалтера-экономиста хозяйства с разрешения Минсельхоза Казахской ССР. Специально созданная комиссия Министерства сельского хозяйства составила после очередных проверок справку, в которой методика эксперимента была оценена негативно. В справке перечислялся еще ряд «злоупотреблений» руководителей опытного хозяйства. Министерство сельского хозяйства КазССР не стало учитывать высокую рентабельность опытного хозяйства, и эксперимент закрыли. Эксперимент И. Худенко не вписывался в действующую модель экономики, выявляя ее наиболее слабые, неустойчивые, болевые точки, демонстрируя неэффективность и нерентабельность аграрного производства в СССР. К существенной модернизации система была неспособна.

Сактаганова Зауреш Галимжановна – доктор исторических наук, профессор-исследователь Карагандинского национального исследовательского университета им. Е.А. Букетова, главный научный сотрудник Института Истории СО РАН, автор более 300 научных публикаций, из них более десятка монографий, документальных сборников, более 20 учебных и учебно-методических пособий, в том числе, школьных учебников по «Истории Казахстана» (для 8–9 классов) и др. Научные интересы связаны с проблемами социально-экономической и политической истории Казахстана ХХ века.

Савин Андрей Иванович

к.и.н., с.н.с., Институт истории СО РАН (Новосибирск, Россия)

Советские республики Средней Азии в дневниковых и рабочих записях Л.И. Брежнева (1964−1982 гг.)

В докладе на основании уникального источника – рабочих и дневниковых записей Л.И. Брежнева – будет охарактеризована специфика взаимодействия союзного центра и среднеазиатской периферии в позднесоветское время, а именно отношения между руководством СССР и партийно-государственными элитами Казахской, Узбекской и Таджикской СССР в контексте места и роли Средней Азии в общесоюзном разделении труда.

Савин Андрей Иванович – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории СО РАН, автор более 200 научных публикаций, в том числе соавтор монографий: Леонид Брежнев. Опыт политической биографии. М.: АФК «Система»; Политическая энциклопедия, 2024. 719 с.: ил. (Страницы советской и российской истории; Библиотека АФК «Система»); Unter dem wachsamen Auge des Staates: Religiöser Dissens der Russlanddeutschen in der Breschnew-Ära / Veröffentlichungen des Nordost-Instituts. Vol. 22. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2019. 454 s. Сфера научных интересов: советская национальная политика, эпоха и личность Л.И. Брежнева, советский героизм.

Заседание 4. Модернизация как социальный процесс: центральноазиатская специфика (25 октября 2025 г., 16-00 – 20-00 НСК)

Любичанковский Сергей Валентинович

д.и.н., г.н.с. Оренбургского государственного педагогического университета (Оренбург, Россия); г.н.с. Института истории СО РАН (Москва, Россия)

Образы модернизации Центральной Азии в путеводителе Н.И. Бодрова-Повираева (1909 год)

Путеводитель-справочник по Оренбургу и Ташкентской железной дороге, составленный Н.И. Бодровым-Повираевым в 1908 году, представляет собой ценный источник для изучения восприятия модернизации Центральной Азии в начале XX века. Этот текст отражает как официальные нарративы имперской власти, так и локальные особенности взаимодействия администрации, предпринимателей и обывателей. В статье анализируются ключевые образы модернизации, представленные в путеводителе, и их роль в конструировании имперского дискурса.

Центральное место занимает описание Ташкентской железной дороги, которая трактуется как главный инструмент интеграции Центральной Азии в экономическое и культурное пространство Российской империи. Путеводитель подробно описывает торговые связи Оренбурга с Центральной Азией, подчеркивая роль города как посредника между метрополией и степными регионами. Местное население (казахи, татары, башкиры) описывается через призму экономической полезности. При этом автор отмечает попытки интеграции местных элит через образование. Такие описания отражают двойственность имперской политики, сочетающей аккультурацию и сохранение социальных границ.

Этот текст можно рассматривать как попытку конструирования имперской идентичности, в которой технический прогресс служит доказательством цивилизаторской миссии России. Однако противоречия в описаниях указывают на напряженность между имперскими амбициями и локальной реальностью.

Любичанковский Сергей Валентинович – доктор исторических наук, основатель и руководитель научной школы по изучению истории имперской политики аккультурации, в рамках которой лично подготовил пять докторов и шесть кандидатов исторических наук. За достижения в научной работе награжден Почетной грамотой Президента России (2025). Лауреат Премии Губернатора Оренбургской области в сфере науки и техники (2023). Победитель федерального конкурса «Золотые имена высшей школы» в номинации «За вклад в науку и высшее образование» (2022). По данным РИНЦ входит в первый процентиль российских ученых. Индекс Хирша – 22 (РИНЦ), 9 (Web of Science), 9 (Scopus). Проекты и исследования С.В. Любичанковского были поддержаны грантами Президента России для молодых ученых, РНФ, РФФИ, РГНФ, Фонда «История Отечества».

Котюкова Татьяна Викторовна

к.и.н., с.н.с. Инстиута истории СО РАН; с.н.с. Институт Востоковедения РАН (Москва, Россия)

Джадидизм в Туркестане, как одна из форм реакции на модернизационную политику Российской империи

Джадидизм в Туркестане, помимо прочего, стал одной из форм реакции на модернизационную политику Российской империи. Понимание процессов, происходивших в сфере конфессионального образования мусульман, было важной частью имперской политики России в Туркестане. Последние годы существования Российской империи характеризуются выстраиванием отношений между администрацией Туркестанского генерал-губернаторства и педагогами-джадидами, пропагандировавшими так называемый «новый метод» преподавания в мусульманских школах. В 1915 г. в газете «Туркестанские ведомости» вышел цикл статей инспектора народных училищ Туркестанского края М.С. Андреева под общим названием «Новометодные мактабы в Туркестане». Автором на примере работы школы Мунаввар Кары Абдурашидханова в Ташкенте анализировались как положительные, так и негативные тенденции в новой системе школьного образования мусульман. Статьи М.С. Андреева разрушали целую серию стереотипов об этом образовании в Туркестане. В отличие от высокопоставленных чиновников краевой администрации, Андреев не сомневался, что будущее туркестанского мусульманского образования, за новометодными школами, и в этом он не видел никакого противоречия государственным интересам Российской империи.

Котюкова Татьяна Викторовна – кандидат исторических наук, старший научных сотрудник Инстиута истории СО РАН, старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН. Сфера научных интересов: новая и новейшая история, имперская политика России в Туркестане, «мусульманский вопрос» в имперской политике России в Туркестане, европейцы в Туркестане, национальная политика советской власти в Республиках Центральной Азии, постсоветский Узбекистан, новая имперская история, источниковедение и публикация архивных документов.

Аманжолова Дина Ахметжановна

д.и.н., г.н.с., Институт российской истории РАН, (Москва, Россия)

Этнополитическая элита Средней Азии и Казахстана: проблемы становления и позиционирования, вклад в советскую модернизацию

Перипетии становления этнополитической элиты региона связаны с многослойным содержанием советского опыта модернизации, а ее позиционирование на разных этапах этого процесса являлось частью социальной реструктуризации и адаптации традиционных обществ в новом административно-территориальном и политическом пространстве. Повторяющийся в литературе тезис о вынужденных действиях большевиков по рекрутированию лояльных власти представителей традиционной элиты, коренизации и беспримерном контроле центра над всеми группами и поколениями национальных лидеров и обществ стоит дополнить исследованием роли элиты как субъекта модернизационного проекта. Важно также обсудить причины, историческую динамику и последствия внутриэлитной группировочной борьбы и неформальных механизмов власти.

Аманжолова Дина Ахметжановна – доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Центра истории народов России и межэтнических отношений, Институт российской истории РАН. Специалист по истории и историографии советской национальной политики, истории советской модернизации Казахстана и Средней Азии.

Автор более 20 монографий, в т.ч. 8 авторских, ряда документальных публикаций и научных статей, изданных в России, «дальнем» и «ближнем» зарубежье. Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2011). Награждена медалью Министерства науки и высшего образования РФ «За безупречный труд и отличие» (2025 г.), орденом «Достык» 2 степени (Республика Казахстан, 2021 г.). Проект Президиума РАН по программе фундаментальных исследований «Историко-культурное наследие и духовные ценности России» (2020-2021, руководитель), грант РФФИ «Советский проект: федерализм, конструирование наций и исторический опыт межэтнической интеграции. 1920-1930-е гг.» (2021-2022, руководитель) и др. Руководитель проекта «Критический анализ концепта неоколониализма применительно к советскому опыту национальной политики и этнокультурного развития» в рамках Программы научных исследований этнокультурного многообразия российского общества и направленных на укрепление российской идентичности, 2023–2025 гг. Подготовила 1 доктора исторических наук, 10 кандидатов исторических наук.

Косицын Максим Андреевич

м.н.с., Институт истории СО РАН (Новосибирск, Россия)

Обь-Иртыш и социалистическое преобразование природы: научные и идеологические образы гидростроительства» (1930-е гг.)

Доклад посвящён исследованию представлений о природе и пространстве в советской научно-технической мысли 1930-х годов, связанных с проектами гидростроительства на Оби и Иртыше. Показано, что природа в этих текстах выступает не как нейтральный фон, а как активный участник социалистического переустройства — одновременно живая и подчинённая сила. Через сочетание дискурсов «природы-актора» и «природы-ресурса» формируется образ региона как «спящего пространства», ожидающего пробуждения наукой и техникой. Гидростроительные проекты трактуются не только как средство экономического освоения, но и как инструмент социальной модернизации, интеграции периферии в общесоюзное пространство и утверждения советского мифа о преобразующей силе техники.

Косицын Максим Андреевич – младший научный сотрудник Института истории СО РАН. Сфера научных интересов – экологическая история, экономическая и экологическая политика СССР, гидростроительство.

Тихонов Виталий Витальевич

д.и.н., в.н.с., Институт российской истории РАН (Москва, Россия)

Создавая историю советского Таджикистана: институты и акторы в 1930-х-середине 1940-х годов

Доклад посвящен анализу процесса начальных этапов создания советской версии таджикской истории. Будет продемонстрировано, что в 1930-е гг. конкурировало по меньшей мере две модели развития науки в Таджикской ССР. Первая предполагала формирование академического сектора науки, являющегося продолжением АН СССР. Вторая модель ориентировалась на формирование научных институций на местах и последующей опоре на местные кадры, именно на нее и была сделана ставка. Реализация второй модели могла быть успешной только при массивной поддержке местных институтов власти. Это способствовало тому, что инициативу в написании истории Таджикистана взял в свои руки видный партийный деятель Б.Г. Гафуров. В условиях невозможности открытой конкуренции между среднеазиатскими республиками историописание превратилось в инструмент политической и культурной борьбы между ними. После успешной декады таджикского искусства, прошедшей в Москве (апрель 1941 г.), Б.Г. Гафуров активно продвигал свою версию истории таджиков и всей Средней Азии, организовав подготовку обобщающей истории Таджикской ССР, в которой подчеркивал особую роль таджиков в истории центральноазиатского региона.

Тихонов Виталий Витальевич – доктор исторических наук, специалист по истории исторической науки и политики памяти советского периода, социальной истории науки, автор более 350 научных и научно-популярных публикаций, Лауреат Премии Правительства Москвы молодым ученым за 2021 г. в номинации Гуманитарные науки за серию публикаций по истории отечественной науки XX века (2022).

Елеуханова Светлана Викторовна

к.и.н., ассоциированный профессор кафедры истории Казахстана и АНК, Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е. А. Букетова (Караганда, Казахстан)

Благоустройство городов Центрального Казахстана в хрущёвский период

В хрущевский период благоустройство городов Центрального Казахстана создавалось в условиях смены сталинского стиля на советский модернизм. Быстрые темпы жилищного и промышленного развития региона были направлены на устранение дефицита жилого фонда, внедрения стандартных проектов зданий и масштабного строительства, а также на рост государственных вложений в сферу жилищно-коммунального хозяйства и обустройство населённых пунктов. Городская среда Центрального Казахстана в хрущёвский период испытывала трудности, вызванные резким приростом населения. Такая диспропорция приводила к дефициту финансовых ресурсов для развития городской инфраструктуры. Анализ бесед о благоустройстве того времени показывает, что главные сложности заключались в создании надлежащих систем водоснабжения, очистки сточных вод и транспортной сети. Органы местной администрации применяли имеющиеся возможности и вовлекали жителей в работу по улучшению городской среды.

Елеуханова Светлана Викторовна – кандидат исторических наук, профессор кафедры истории Казахстана и АНК Карагандинского национального исследовательского университета им. академика Е. А. Букетова.

Сфера научных интересов: история политических репрессий (1920–1950-е гг.), депортаций периода 1930-х – начала 1950-х гг., история Карагандинского лагеря (Карлага) и лагерей военнопленных, реабилитация жертв репрессий, дети в системе ГУЛАГа, история повседневности.

Абдрахманова Кымбат Казалиевна

к.и.н., ассоциированный профессор кафедры археологии, этнологии и Отечественной истории, научный сотрудник Центра этнокультурных и историко-антропологических исследований, Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А. Букетова (Караганда, Казахстан)

Модернизация города Караганды: благоустройство по-советски

Советское благоустройство Караганды представляло собой важный этап в модернизации городской среды и формировании нового общественного пространства. В послевоенные десятилетия шахтёрский город активно перестраивался: появились широкие проспекты, новые жилые кварталы, площади и парки. Эти преобразования отражали не только экономический рост региона, связанный с развитием угольной промышленности, но и идеологические представления власти о «современном социалистическом городе». Однако, в 1950-е годы, процесс благоустройства не был безупречным: сохранились проблемы с водоснабжением, канализацией, транспортным и санитарным состоянием. В 1960-е годы активизировались работы по озеленению и улучшению коммунальной инфраструктуры при активном участии населения. В 1970–1980-е годы благоустройство приобрело системный характер: формировались микрорайоны, расширились сети коммуникаций, реконструировались центральные улицы и площади. Несмотря на сохранявшиеся трудности, именно в этот период складывался современный архитектурный и инфраструктурный облик города Караганды, отражавший специфику советской модели модернизации.

Абдрахманова Кымбат Казалиевна — кандидат исторических наук, ассоциированный профессор кафедры археологии, этнологии и отечественной истории, научный сотрудник Центра этнокультурных и историко-антропологических исследований Карагандинского национального исследовательского университета имени академика Е.А. Букетова.

Автор более 200 научных публикаций. За последние пять лет ею опубликовано 81 научное произведение, среди которых: 5 монографий, 5 научных изданий (включая сборники документов), 1 монография в соавторстве, вышедшая в издательстве Springer Nature Singapore (Palgrave Macmillan), 2 учебных пособия, 2 статьи, индексируемые в базе Scopus, 5 авторских свидетельств и ряд других научных трудов.

Сфера научных интересов: новейшая история Казахстана, история советской повседневности.

Илмуродова Феруза Шакировна

преподаватель истории, Чирчикский государственный педагогический университет (Чирчик, Узбекистан)

Модернизация как социальный процесс в Центральной Азии: теория и практика

В докладе проведён социально-философский анализ экономических, социально-политических и духовно-идеологических связей Узбекистана с государствами Центральной Азии. Благодаря открытой и прагматичной политике Узбекистана были восстановлены региональные связи, открыты границы, возобновлены воздушные, автобусные и железнодорожные маршруты, расширены новые направления. Это способствовало активизации контактов между гражданами и оказало положительное влияние на развитие экономических и торговых отношений. Интеграционные процессы в Центральной Азии подвергнуты социально-философскому анализу как целостное явление, основанное на взаимосвязанности, сотрудничестве и поступательном развитии.

Илмуродова Феруза Шакировна – преподаватель истории Чирчикского государственного педагогического университета.

Ишанходжаева Замира Райимовна

д.и.н., профессор, Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека (Ташкент, Узбекистан)

Трансформация исторического образования в Узбекистане: модернизационные процессы и современные тренды

В статье рассматривается трансформация исторического образования в Узбекистане в контексте современных образовательных реформ, а также в русле глобальных тенденций реформирования и модернизации высшего образования. Анализируются ключевые направления обновления содержания учебных программ исторических дисциплин, внедрение в преподавание инновационных педагогических технологий, а также цифровизация учебного процесса и интеграция национальных и общечеловеческих, универсальных ценностей в образовательный процесс. Отдельное внимание уделено вопросам подготовки современных конкурентоспособных специалистов-гуманитариев, повышению качества преподавания истории и формированию креативного, критического и исследовательского мышления у студентов. В статье обобщён опыт реализации реформ в системе образования в Узбекистане и обозначены перспективные направления дальнейшего развития исторического образования в стране.

Ишанходжаева Замира Райимовна – доктор исторических наук, профессор Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека. Один из ведущих исследователей истории Узбекистана XX века, эксперт по проблематике советских репрессий, инициатор и руководитель цифровых гуманитарных проектов в Республике Узбекистан. Активно занимается научной, издательской, образовательной и общественной деятельностью. Автор многочисленных публикаций, участник и руководитель грантовых проектов, постоянный докладчик на международных научных конференциях и форумах.

Сфера научных интересов: история Узбекистана XX века, советские репрессии, цифровые гуманитарные исследования.

Подведение итогов (25 октября 2025 г., 20-00 – 20-30 НСК)